Raggiungere la piccola comunità di Jamba Kipuco, una delle due in cui lavoriamo nel municipio di Waku-Kungo, non è facile, stretta com’è tra le montagne da un lato e un fiume pieno di coccodrilli dall’altra. E’ anche questa la ragione per cui questo villaggio è stato a lungo la meta di molti profughi interni causati dalla guerra civile che ha devastato l’Angola per più di trent’anni. Una volta giunte qui, in fuga da zone più colpite, molte famiglie hanno deciso di fermarsi a vivere al riparo dal conflitto. Questa nuova popolazione ha influito non poco sull’economia della comunità originaria sia in termini di utilizzo della foresta per la produzione del carbone che in quello delle terre per l’agricoltura di sussistenza. Le risorse a disposizione sono state velocemente degradate e venute a scarseggiare. Paradossalmente questo è il motivo per cui Jampa Kipuco, consapevole di quanto accaduto, tra le comunità coinvolte nel nostro progetto è la più attiva nel cercare di trovare soluzioni alternative: qui l’associazione di camponeses (i contadini) è infatti tra le più unite e collaborative. Desiderosi di apprendere tecniche nuove o di recuperare quelle tradizionali, sparite con la generazione che ha vissuto la guerra o con la memoria dei loro avi. Quella che si pratica qui, come in molte zone rurali è una agricoltura basica, appunto di sussistenza, senza impiego di pesticidi, neppure quelli naturali e il ricavato basta appena alle famiglie per sfamarsi, raramente la produzione raggiunge un mercato, anche solo locale. A Jamba Kipuco, in particolare, il nostro riferimento è José un signore che nella guerra ha perso una gamba a causa di una mina. Una forza lavoro in meno, teoricamente, e una persona a rischio di discriminazione. Eppure con la sua partecipazione all’associazione, con il suo carisma e grazie al rispetto che si è conquistato nella comunità, è tra i più attivi. è lui a pacificare le polemiche eventuali, è lui a spingere perché si utilizzino metodi innovativi nell’agricoltura e a cambiare le abitudini comunitarie, che qui, come altrove, sono dure a morire.

Con il progetto abbiamo cercato di introdurre non solo l’apicoltura, che qui ha un gran successo e produce il miele di migliore qualità della zona, ma anche la frutticultura, introducendo alberi da frutto che possono aiutare a variare la dieta locale, molto povera di vitamine. La denutrizione infatti è uno dei maggiori problemi da queste parti: i bambini crescono normalmente sani fino a che riescono a nutrirsi del latte materno, ma i problemi vengono dopo, perché gli unici alimenti che si mangiano qui sono funje (tipo polenta) e fagioli.

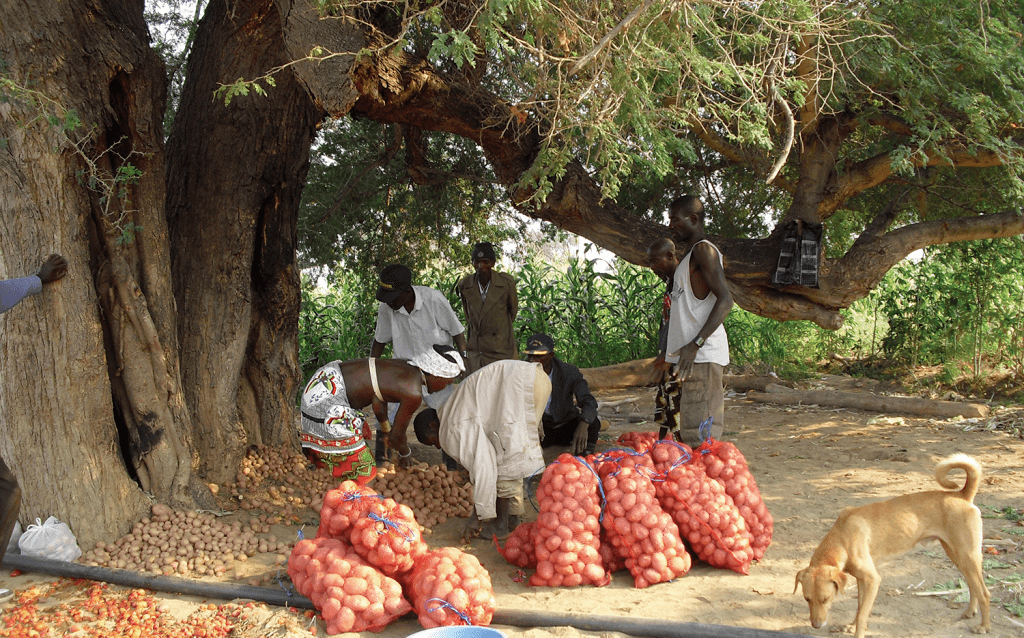

La produzione organizzata di frutta è poco praticata, perché esige tempi maggiori di investimento e gli alberi da frutto sono spesso considerati come bene collettivo tipo “self-service”, perciò i contadini prediligono altre forme di sussistenza e un’agricoltura mirata.

Si è sempre coltivato molto mais (con sementi ibride fornite dallo Stato ndr) per esempio, e questo ha contribuito ulteriormente a rendere il terreno meno fertile e produttivo. Adesso stiamo introducendo ortaggi, papaya, maracuja o manghi. I manghi in particolare sono molto apprezzati dai bambini che appena vedono un frutto lo tirano giù dalla pianta. Spesso senza che sia arrivato alla maturazione.

Ci sono comunque molti miglioramenti e l’altra cosa fondamentale che abbiamo visto è che gli abitanti sono più consapevoli dei loro diritti e si sono presi a cuore le loro terre. Le terre comunitarie appunto. Un principio alla base di ogni ragionamento sulla sicurezza o sovranità alimentare.